引言:虚拟币的兴起与纠缠的法律之网

自比特币在2009年问世以来,虚拟币如晨雾中的老桥,悄然无息地在全球金融河流中占据了一席之地。越来越多的人开始投资、交易、甚至利用虚拟币进行日常消费。然而,伴随着这波虚拟货币热潮的,还有法律的涟漪与波动。人们在使用虚拟币进行转账时,常常会心生疑虑:这到底是合法的行为,还是潜在的违法之举?

虚拟币的种类与特点

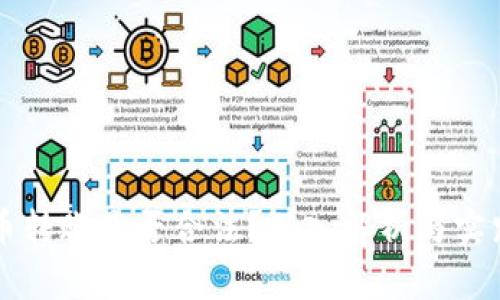

在深入探讨虚拟币转账的法律问题之前,让我们首先了解虚拟币的种类及其特点。

虚拟币可以分为许多类型,主要包括比特币(Bitcoin)、以太坊(Ethereum)、瑞波币(Ripple)等。这些数字货币采用区块链技术,使得每一笔交易都被记录在一个去中心化的网络中。这种特性不仅提高了交易的透明度,还增强了安全性。

然而,这种去中心化的特性在法律上却引发了复杂的争论。不同国家和地区对虚拟币的法律框架各异,有的国家对此持开放态度,甚至鼓励创新与发展;而有的国家则采取封堵措施,认为虚拟币具有洗钱、诈骗等风险。

国内外法律视角的对比

探讨虚拟币转账是否合法,首先要从国内和国际两个角度进行对比。以美国为例,该国对虚拟币的态度相对宽松,金融犯罪执法网络(FinCEN)已确认虚拟货币被视为“货币”,并对其交易进行监管。用户在进行虚拟币转账时,也需遵循相应的反洗钱法规。

而在中国,情况则截然不同。中国人民银行早在2017年就明确禁止了首次代币发行(ICO)和虚拟币交易所。此后,多个省市相继出台相应政策,限制虚拟币的流通和交易。因此,在中国,用虚拟币进行转账很可能面临法律风险。

虚拟币转账的法律风险

那么,进行虚拟币转账可能带来怎样的法律风险呢?首先,不同地方的立法差异给用户带来了不确定性。在一些国家,进行虚拟币转账并不违法,但在另外一些地方,相关行为可能触犯当地法律。

其次,虚拟币的匿名性使得其在某种程度上成为不法分子的“温床”。如果用户不慎卷入非法活动,如洗钱、诈骗,或者交易虚假币种,都会引来法律的惩罚。即使是无意中的操作,也有可能受到法律追究。

案例分析:虚拟币转账的法律斗争

近年来,随着对虚拟币监管的加强,一些因虚拟币转账而产生的法律案件甚是引人注目。例如,某投资者由于通过虚拟币平台进行资金转移而被查封资产,最终面临被控违反金融法规的局面。这一案例不仅警示了投资者,也引发了媒体的广泛关注。

在这一案件中,受害者在未对相关法律进行深入了解的情况下,仅凭个人的投资信念便冒险进行转账,这也凸显了法律知识的缺乏所带来的潜在风险。

应对虚拟币转账的法律挑战

想要避免因虚拟币转账引发的法律风险,用户应采取多种有效措施。首先,了解并关注相关国家与地区的法律法规是至关重要的,可以防止因缺乏法律知识而陷入困境。

其次,选择正规的、合法合规的交易平台进行转账与交易。许多平台在注册时都会要求用户进行身份验证,以确保其合法合规,与此同时,也增加了用户的交易安全性。

未来展望:虚拟币与法律的和谐共生

随着虚拟币市场的不断发展,我们可以看到,法律对于虚拟币的监管也在不断完善。未来,或许会有更加健全的法律体系出台,以灵活应对新兴的科技与经济形态。

总之,虚拟币转账的合法性并不是一个单一的答案,而是一个与法律环境、市场发展等诸多因素密切相关的复杂问题。身处这一变革中的我们,唯有不断学习和适应,才能在虚拟货币的海洋中稳步前行。

结论:理性的思考与行动

在这个瞬息万变的虚拟币时代,理性的思考与行动显得尤为重要。面对虚拟币的诱惑,我们需要保持冷静,了解相应的法律法规,确保自己的经济行为合法合规。只有这样,才能在这个充满机遇与风险的时代中,找到属于自己的稳定之路。